|

千百年来,忠、孝、仁、义等中华民族的优秀品质通过家中长辈的言传身教,成为良好的家风、家训被一代代传承下去,浸润在每个中国人的血脉里。

千百年来,时光的转轮从未停歇,或许时间会冲淡记忆,但人们绝不会忘记那些为家为国而奋力坚守的英雄。他们心中动人的家训也深深地存留在后辈的记忆中。

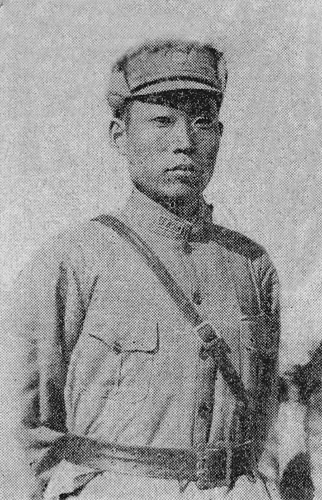

有这样一位英雄,铁骨铮铮,一身武艺,曾赤手空拳打死过猛虎,为了抵抗侵华日军对丰台区南苑地区的大规模进攻,他率部誓死抵抗,1937年7月28日在大红门英勇殉国。他就是时任国民革命军第29军132师师长、南苑所部前敌总指挥的赵登禹。他生前誓死保卫家国的那份情怀,令世人皆为之动容。多少年后,他的爱国精神也成为赵家代代传承的家训。

誓死保卫家国,将大刀向敌人砍去

赵登禹牺牲之时,大儿子赵学武刚满5岁,二女儿赵学芬还不到3岁。对于父亲,二女儿赵学芬回忆说:“父亲牺牲时,我还不到3岁,那个年龄没有太多的记忆”,但出于对父亲的崇敬与怀念,她生命中很多时间都用来寻找父亲的足迹。

在采访中,赵学芬打开了回忆的闸门,虽然她的语气一如她慈祥的面容一般平缓亲切,但讲到激动处,她也几次提高了声调。有时她会突然顿住话头,陷入深深的思索中。说起南苑血战之前,最后一次送别父亲的场景,赵学芬终于忍不住情绪,声音哽咽了起来。

时隔78年,谁也无法估量当年一代抗日名将的离去到底给赵家带来了多大的震动。据赵学芬回忆,父亲去世后,母亲也因为过度悲伤,甚至陷入了精神失常。虽然从此再也无法聆听父亲的谆谆教诲,但赵学芬对于父亲的爱和崇敬随着了解也越来越深。父亲的英雄事迹,在平常人眼中是历史,是传奇,可在她的眼中,却如一份父亲亲自嘱托的家训一般,牢牢刻在心上,丝毫不敢忘怀。

提起抗日爱国将领赵登禹,很多有心人都不会陌生,北京白塔寺附近有条赵登禹路,这条北起西直门内大街,南至阜成门内大街,原名北沟沿的街巷,为纪念赵登禹而得名。

1898年赵登禹出生在有“武术之乡”之称的曹州,曹州人自古以来以武为荣,具有“重诺言、轻生死、行侠仗义”的品性,赵登禹不但继承了曹州人的优良传统,同时心中还多了一份要“铲除天下不平事、服务穷苦百姓”的愿望。从小生活艰苦的赵登禹,在读了三年私塾之后,因家境贫困,只得回家务农。

13岁那年,他和二哥赵登尧一起拜当地有名的拳武师傅朱凤军习武,经过劳动的磨练,师傅的指点,赵登禹长成了身材魁梧的“山东大汉”,一米九二的身高,一身好功夫,寻常十几人近不得身。

16岁时,赵登禹与哥哥赵登尧和两个好友一起步行900多公里,到陕西临潼冯玉祥的第16混成旅当了一名不发饷的副兵。在一次训练时,冯玉祥听说赵登禹武艺了得,令他与自己比试摔跤,结果赵登禹将冯玉祥连摔三跤。让人没想到的是,当众“出丑”的冯玉祥不怒反喜,更让赵登禹到身边当了卫士。这之后,凭着屡立军功和冯玉祥的栽培,赵登禹从班长、排长、连长、营长、团长、旅长一路擢升,30岁就当上了师长。

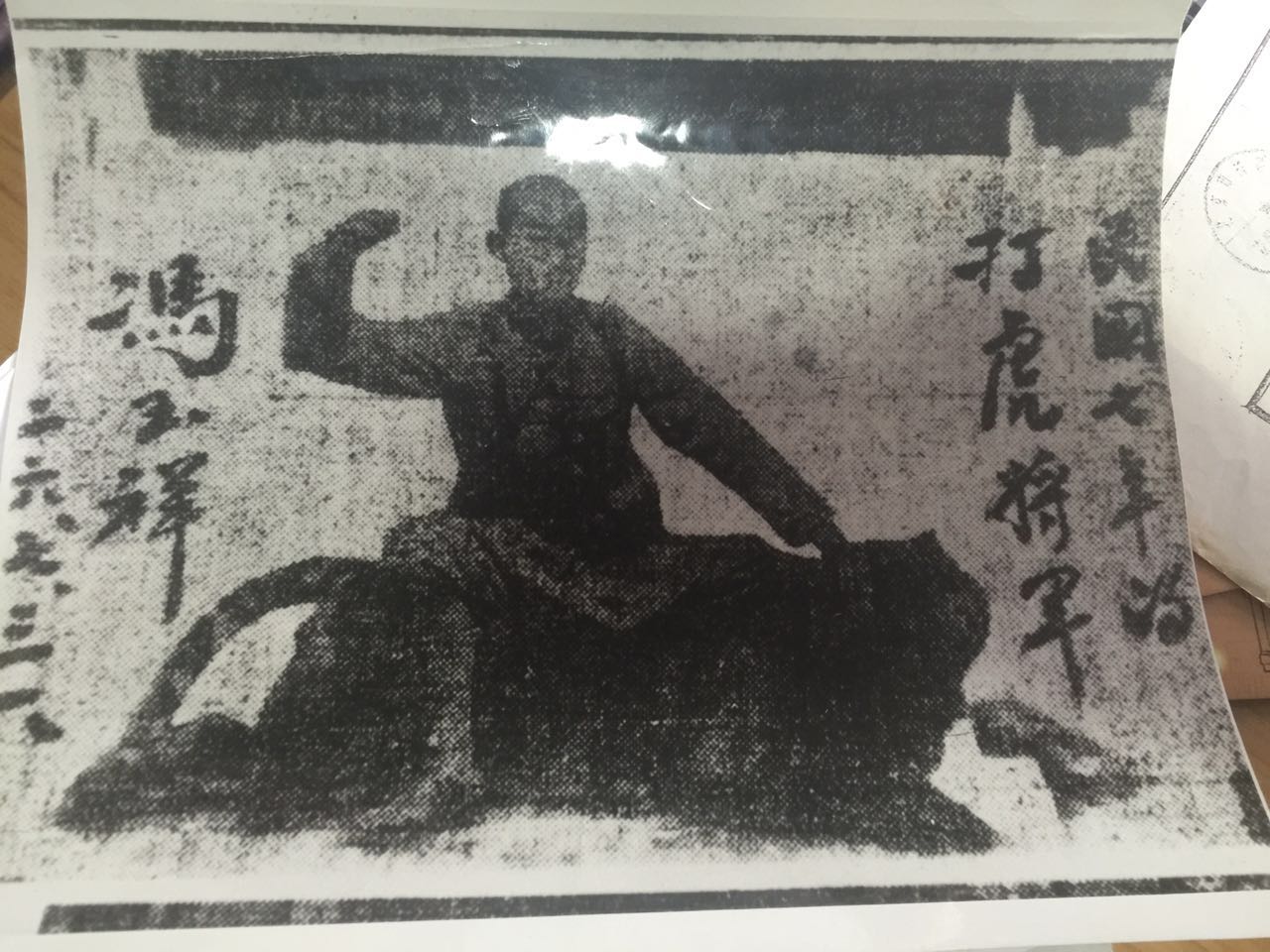

就在任109旅旅长期间,赵登禹迎来了让他名垂青史的喜峰口战役。1933年3月,长城抗战爆发。3月9日,赵登禹率部驰援喜峰口,与日军展开了惨烈的争夺战。经过三天激战,喜峰口几度易手,双方伤亡惨重,赵登禹的左腿也被敌人的炮弹炸伤。为了削弱日军的武器优势,3月11日晚,赵登禹带伤组织三个团的敢死队,身背大刀和手榴弹,分两路夜袭日军炮兵阵地和宿营地,于深夜三四点杀入敌营,砍杀日军500余人。喜峰口夜袭战的胜利,令赵登禹和他的大刀队名声大振,路人皆知。

远在上海的音乐家麦新被赵登禹大刀队的英勇所震撼,并谱写了著名的抗日歌曲《大刀进行曲》,从此,“大刀向鬼子们的头上砍去”唱遍了全国。说话间,赵学芬拿出了一直细心保存着的两张翻拍赵登禹在喜峰口战役期间的照片。

对于横行跋扈的日寇,赵登禹一贯坚持针锋相对与之斗争。1936年夏天,几名日本特工绑架了第29军政治部主任宣介溪。赵登禹与另两位师长冯治安和刘汝明商量后一致认为,鬼子竟敢抓我军高级将领,实在太嚣张,一定不能向其示弱。于是,他们将一亲日分子叫来,赵登禹让其向日方传话:“限日本人两小时以内好好把人送回。超过时限,我们就先把平津一带的日本人统统杀光!”说完,当着亲日分子的面,赵登禹操起电话向部队下令,要求两小时之内完成作战准备,待命行动。日本人被赵登禹的凛然之气所震慑,果然在两小时内就将宣介溪送了回来。

1937年7月7日,日本发动了全面侵华战争。7月26日,赵登禹奉军长宋哲元之命,赶赴南苑,和副军长佟麟阁共同负责北平防务。7月28日凌晨,日军集中三个联队步兵、一个联队炮兵和30多架飞机,向南苑进攻。赵登禹率部与日军血战六小时,在敌人飞机大炮的轰炸扫射下,伤亡惨重。战至中午,宋哲元命令赵登禹率部向大红门集结。当赵登禹乘坐的汽车行至大红门御河桥时,突然遭到了日军埋伏的机枪扫射,赵登禹身中数弹,还忍着剧痛命令官兵反击,奋战到流尽最后一滴血。一代抗日名将停止了呼吸,年仅39岁。

父亲留给我最大的财富是“爱国”

父亲牺牲后,赵学芬跟随母亲四处颠沛流离,从河南商丘辗转河南开封、山东荷泽等地,一直到新中国成立后,才最终回到了北京。

这位从小失去父亲的女儿,如今已年过八旬。虽然在儿时历尽了苦难,但父亲留下的精神光辉始终激励着她。

为了更好地还原父亲战斗和生活的细节,这些年来,赵学芬利用业余时间走遍了所有存留着关于父亲资料的地方,南京档案馆、北京档案馆、国家图书馆分馆都留下了她的足迹。她一有空就扎进档案馆和图书馆,翻阅解放前的报纸、档案,不仅搜集到了很多关于父亲的珍贵的文字和图片资料,也探访到了父亲牺牲时陪在其身边的传令兵。

据赵学芬介绍,赵登禹当年在西北军中,生活俭朴,常常就着大葱蘸酱就能吃上一顿饭了,家里没有什么值钱的东西,更没有给后人留下多少财产。赵学芬说:“父亲给我留下的最大的财富,是两个字——‘爱国’”。这两个字也被作为赵家的家训传承下来。

“父亲牺牲前夕,发生了一件事,我记得特别清楚。有一天,父亲为我和哥哥亲手各缝制了一件小军服,还叮嘱我们一定要爱自己的国家,以后一定要保家卫国。”赵学芬回忆说。

赵学芬大学毕业后,一直从事教育工作,1997年在民革北京市委副秘书长职务上退休。从上世纪80年代开始,她一直坚持做一件重要的工作:义务给学生、军人、基层干部讲爱国主义教育课。直到近三年身体不太好,她才暂停了讲课。这些年来,很多学校和基层组织邀请赵学芬义务讲课,从几百人的小课发展到2000余人的礼堂大课,她一讲就讲了近三十年,往往周周不断,后来年届古稀,她仍坚持讲课,有时候甚至上下午都有课,一站就是四五个小时。

对于这些辛劳,赵学芬只是很淡然地笑了笑。她说:“我觉得这是很有意义的事,只要身体好点,我还要一直讲下去。”

每次爱国主义教育课,赵学芬会针对不同的听讲人,细致地准备不同的讲课内容。例如,给中小学生讲课,她就会着重讲述父亲幼年的经历,激励孩子们好好学习;给军人上课,她会讲述父亲英勇抗战的事迹,讲解来之不易的胜利。后来还会给工读学校的学生上课,赵学芬担心他们找不到工作,难以生存,还四处帮这些孩子联系工作。

除了在学校和基层讲课,赵学芬也从未放松过对自家孩子的爱国主义教育。她告诉笔者,“我在老家听老人说过,父亲很爱听老人讲故事,最爱的是文天祥抗元和岳飞精忠报国的故事。在孩子们小的时候,我也常将父亲的事迹将给他们听。教育他们好好学习,爱国爱家。”

曾经有人问过由赵学芬一手带大的外孙女余牧翰,以后长大她要做什么工作,当时余牧翰也不过十来岁的年纪,却一板一眼地像个小大人似的回答:“以后国家需要我干什么就干什么”。这可能也是赵家人始终坚守的信条,爱国爱家,国家需要去哪就去哪。

四世皆“孝”,传承优良家风

除了“爱国”,赵家“孝”的传统也是由来已久。据赵学芬介绍,在探访父亲生前卫兵时,她才知道,父亲在临终前,奄奄一息时还不忘叮嘱传令兵:“军人战死沙场原是本分,没有什么值得悲伤”,“我有老母亲在北平,麻烦你回去告诉我的老母亲,忠孝不能两全,她的儿子为国死了,也算对得起祖宗,请她老人家放心。”

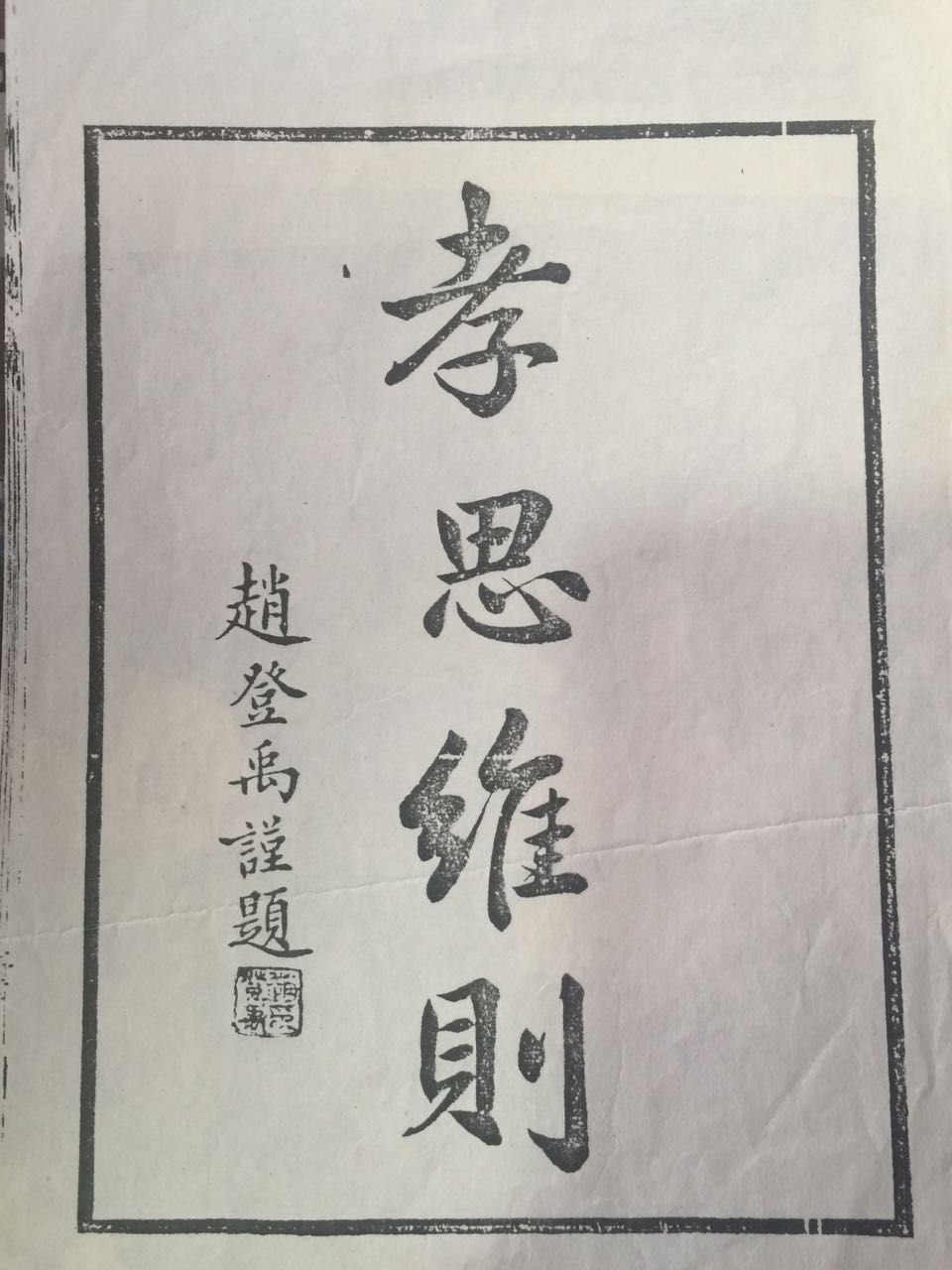

对于赵登禹的“孝”名,当时的西北军中也是尽人皆知。他即使军务再忙,也不忘每日对母亲嘘寒问暖。母亲生病时,他更是亲自煎汤喂药,甚是仔细。军中部下送给赵登禹一个绰号——“老莱子”。众所周知,老莱子是《全相二十四孝诗选集》所描绘的一个大孝子,他为了讨父母欢心,常故意扮出各种小孩子的把戏,赵登禹在母亲面前常常就是一个“老莱子”。有一年,国民革命军第29军军长宋哲元的母亲做寿,赵登禹送的贺礼中就有一副他亲自题写的字“孝思维则”,可见这“孝”字在这位抗日名将心中的地位。

赵学芬从卧室里堆放整齐的资料中找出了这张父亲手书的复印件,四个大字:“孝思维则”。对于父亲的孝,赵学芬有着深刻的印象:“这是父亲一生中唯一一次没听奶奶的话。我堂叔赵登舜原是父亲手下的机枪连长,1936年初,堂叔被派回家乡山东招兵,未能在规定的时间内完成任务。奶奶希望父亲不要重罚堂叔,但父亲在操场上,当着众人的面,打了堂叔四十军棍,还将其开除了军籍。随后,父亲就带着军棍回家跪在奶奶面前,请求母亲责罚自己。”虽然当时奶奶并没有责罚父亲,但父亲对于奶奶的尊重和孝顺还是留存在了晚辈的记忆中。

“孝”的家风在赵家一直传承下来。近年来,赵学芬身体不好,长年卧病,儿子儿媳一直侍奉在旁,精心照料。赵学芬爱吃素菜,儿媳都换着花样给她做菜。而在国外上学的余牧翰每天都掐着时间给赵学芬打电话问候,每次只要回国就来给赵学芬按摩腿脚,甚至给外婆修脚的工作她也包揽了。

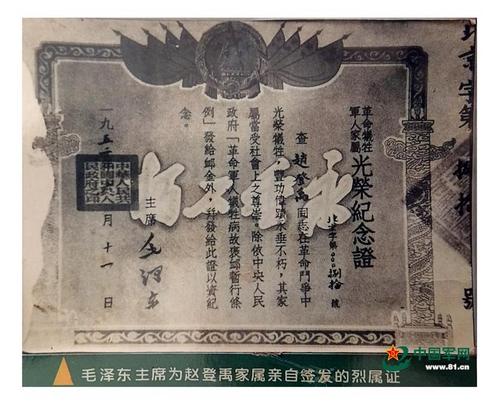

如今平淡的生活中,赵学芬也与普通的老年人无异,只是每日看看书,跟儿孙唠唠家常,在儿子、儿媳的陪同下出门探探亲友。但无论日子多普通,他们朴素的家中最显眼的地方,始终摆放着由毛泽东同志亲自署名颁发的编号为“北京字第000捌拾号”的“革命牺牲军人家属光荣纪念证”,这块纪念证见证了赵家人对于家国的承诺和心底里永远不变的那份情怀。

|