|

11岁的年纪里,他是机灵勇敢的小地下交通员,在日本兵的眼皮底下完成了送信、采购等父亲交办的任务,与全家人一起为抗日秘密地下交通站“奉献”了自己的一份力量。

18岁的年纪里,他成为一名光荣的中共党员,此后在空军某研究所里兢兢业业奉献了近四十年。

到了离休的年纪,他又寻思着应该与老伴一起为国家再奉献些什么。

于是,1994年至今,21年间,两位老人一起资助包括北京市房山区、陕西省安塞县革命老区以及河北省的贫困中小学生83位,经济困难教师5位。2001年起,连续8年捐助多伦治沙,连续13年捐助植树活动,捐资为家乡改善医疗卫生条件,捐资扶助希望小学。他就是丰台区南苑街道机场社区的一位军休干部刘汉杰。

多年来,他与家人用自己的行动诠释了“奉献”的含义。

烽火岁月诠释奉献:全家上阵齐抗战

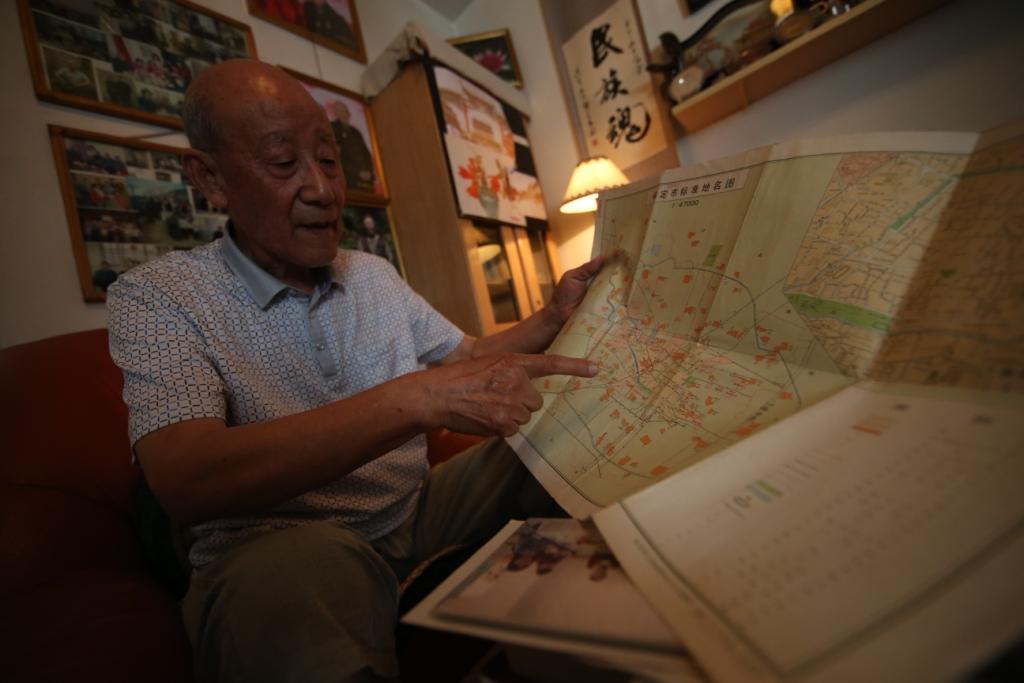

在丰台区南苑街道一处普通的家属院中,笔者见到了83岁的刘汉杰与夫人姚玉芝。不大的客厅中悬挂的一幅“民族魂”书法令人印象深刻,刘汉杰指着这幅书法和墙上相框里一张张斑驳泛黄的照片,陷入了回忆中,笔者的思绪也跟着飞到了那个战火纷飞的年代。

刘汉杰1932年生于河北保定往西15里外的蛮子营村,本名王玉臣。自打他记事起,枪炮声就一直笼罩着他的生活。

5岁那年,“七七事变”爆发,刘汉杰的父亲王宝领着全家人逃到村西二里外的玉米地里。为了维持全家生活,王宝抽农闲时常到太行山区里买些鸡蛋、柿子,挑到保定市去卖,因此常和山区中的八路军接触。党组织看中了王宝忠厚老实、为人正直,发展他入党,改名刘忠。王玉臣此后也随之改名刘汉杰。

1942年5月,中共晋察冀城工部建立了以刘忠家为中心的地下秘密交通站,刘忠为交通站站长,负责护送解放区的八路军进入北平、天津,以及北平、天津的人到解放区受训。

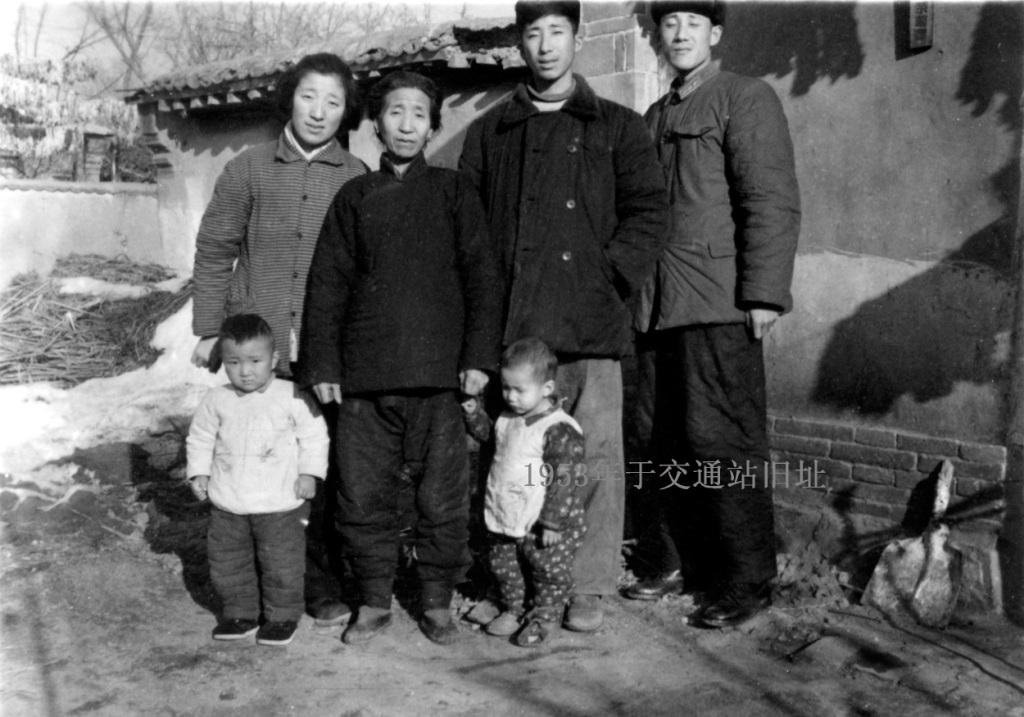

作为中转站,由于来往“客人”较多,全家人齐上阵,刘汉杰的奶奶、妈妈烧水做饭招待“客人”,姐姐、妹妹和他负责为“客人”放哨,家里为数不多的余粮也都留给了“客人”。

“你现在正式成为一名交通员了!”1943年9月,11岁的刘汉杰经历站岗放哨等多次考验后,开始了护送八路军进出保定、去邻村传达任务的交通员工作。

有一次,刘汉杰去5里地外的大车村给交通员宁德新送信。离大车村还有一里路左右,突听枪响,村里人都往外跑,刘汉杰却咬牙往村里跑,一边跑一边看人群里是否有宁德新。“日本人来了,你还往村里跑,不要命了!”刘汉杰没理好心人劝告,加快脚步跑到宁家。宁德新果然还在家里,刘汉杰赶紧把缝在衣服里的信拆下来给他,宁德新看后马上烧掉,说:“多亏你不怕死冲进来了,否则真要耽误大事。”

护送八路军时,往往是刘汉杰在前面带路,八路军在后边跟着,相距约30米。距离市区一里的四里营是进入保定市的第一道关卡,这里不仅有大炮楼还有封锁沟。有时离得远了,刘汉杰就故意系鞋带等一下,并时刻留意八路军如何与敌人搭话,随时准备上去解围。刘汉杰一家人对护送任务都是谨慎再谨慎,1942年至1944年,这个交通站完成护送人员200多人次,从来没有出过问题。

1944年9月初的一天傍晚,如果不是跟奶奶外出刨红薯,刘汉杰恐怕难逃一劫。当天,任特务小队长的叛徒刘万杰带着鬼子进村来抓捕刘汉杰的父亲王宝。“王宝去哪里了?”一进家门,刘万杰朝着刘汉杰的母亲贾淑芹吼着逼问道。“外出做小买卖了。”贾淑芹试图用这个回复骗过鬼子们。鬼子哪里这么容易上当,他们找来一条赶牲口的鞭子,不停地抽打贾淑芹,直到把鞭穗打烂、鞭杆打断,还是问不出。浑身是血的贾淑芹被送往保定的集中营,就像电视剧里演的那样,被日本人用各种方式严刑拷打,但贾淑芹自始至终没有说出王宝的下落和交通站的情况。

1944年10月初,刘汉杰一家人终于在解放区团聚了。

儿时的经历以及父母为国为家奉献的精神,在刘汉杰的心中深种了一颗奉献的种子,他表示:“儿时父母的言传身教,这些年来从未敢忘。”

和平年代诠释奉献:“就想为经济困难的孩子多做点事”

1988年从空军某研究所里离休之后,刘汉杰常在想:如何发挥余热,继续为国家奉献力量?他回忆起过去在革命老区生活时,老乡们即使生活再苦,也要培养孩子读书,自己现在有责任帮助老区的孩子,获取更好的教育条件,改变他们的命运。于是,他与老伴姚玉芝商量,将家庭生活节省下来的钱,用来支援孩子们读书。

为着共同的心愿,1994年5月,两位老人四处打电话联系,当拨通房山区教育局的电话后得知该区有很多位于山区的老解放区,贫困孩子多,很希望能够得到帮助。老两口立即就与教育局为其推荐的资助对象——霞云岭乡上石堡小学五年级学生陈红霞取得了联系。

当得知红霞的父亲刚刚病逝,家中只有体弱的母亲和尚在念书的哥哥,几乎没有经济来源,即将面临辍学的困境时,老两口二话没说就带着学杂费,跋山涉水来到红霞家中去探访,并送去自己的爱心。这一送就是四年,直至红霞初中毕业,找到了合适的工作……

这期间,红霞的母亲曾经写信感谢刘汉杰和老伴,信中说,“我们虽然素不相识,但你们送来一盆火,热情的双手,拉住我们娘仨,河深海深没有你们的恩情深。”

几乎同时间,刘汉杰和老伴还资助了陕西省安塞县白坪村延安保小四年级学生刘小军,五年间,多次到其家中看望,还寄去学杂费和生活补贴800多元,衣服22件,辅导资料近20本。

至今,两位老人坚持资助孩子已经超过21个年头了,这期间他们常去孩子家中探访,甚至只要一个求助电话就冒着严寒酷暑,带生病的贫困孩子去挂号就诊……

前行路上传承奉献精神

环顾老人的家中,室内布置十分简单,一派九十年代的装修风格:白色墙壁、米白色地砖,没有吊顶、包墙,甚至电视柜、书柜与卧室的床看起来都风格迥异,显然不成套系。两块上世纪90年代最流行的钩花、绣花门帘显得格外惹眼,时隔二十多年,虽然两块布帘依旧平整、干净,但依稀可见岁月的黄斑。

据笔者了解,刘汉杰的离休工资加上老伴姚玉芝的退休工资接近2万元,生活应该很富足。可当看到老两口整齐得体的衣衫在不经意间露出了打过补丁的衣角时,笔者还是愣住了。对于笔者的疑惑,刘汉杰微微一笑,拿出了一摞汇款单。笔者粗略数了数,将近16万元。这是从1994年至今,两位老人相继帮助困难学生、困难教师以及支持多伦治沙、植树的款项。

在老两口的影响下,2011年开始,他们的两个女儿以及女婿和外孙女也加入到了捐资助学和支持公益的队伍中。据姚玉芝介绍,这些年来,她的女儿女婿包括外孙女都很支持他们对于公益事业的捐助。前些年女儿女婿由于工作繁忙,没时间跟他们一起去看望资助的孩子,现在他们相继退休之后,每次老两口去给孩子送钱送物,女儿女婿都会同行前往。

姚玉芝回忆说:“2011年,我和老伴结识现在还在资助的房山大三的孩子时,除了在外地工作的二女婿没赶回来,我和老伴与大女儿、大女婿、二女儿五口人一起带着钱物去看孩子。现在,外孙女在外地工作,只要身边有什么公益活动,她都会积极参与。”

这些年来,从南苑街道到丰台区再到北京市,刘汉杰及家人获得的“五好文明家庭标兵户”、“文明家庭”、“捐资助学先进个人”等荣誉证书已经摆满了客厅一角的一个大书柜。对于这些赞誉,刘汉杰表示一切都得感谢国家,“我是从战火里走出来的人,能在解放以后有稳定安康的生活,真的很感谢党和人民的培养。”

刘家人将这份发自心底的感恩,回报给需要帮助的人。他们以“奉献”作为始终坚持的家训,在前行的路上继续传承。

|