|

方庄街道星三社区32号楼是一栋1989年开始入住的宿舍楼,共有北京吉普汽车有限公司、汽车工业公司、新闻出版署等7家单位的职工,其中以北京吉普的职工最多。以前,全楼的物业工作都由7家单位出资委托物业公司管理。1999年,北京吉普倒闭了,倒闭前,单位帮忙联系北京房修二公司接手物业,说是接手,其实就只有一个人值班,平时帮忙修修管道、换换灯泡,但楼里楼外、家长里短的事儿就指望不上了,于是楼里的居民就自发的组织起来,开始 “自管”,对楼里的环境卫生、消防治安等负起了责任,这份坚持一直持续了15年,成为了一种规矩和习惯……

“小”废品的“大”用途

“1个2升可乐瓶1毛钱、1公斤干净的报纸8毛钱、3个矿泉水瓶1毛钱……”徐淑荣边说边往小推车里放着报纸和矿泉水瓶。今年72岁的徐淑荣自己也记不清这是第几次整理废品,准备到2公里以外的废品回收站变卖了。而卖废品的钱则被用来作为全楼百姓维护公共设施、购买清洁用品的公共基金。

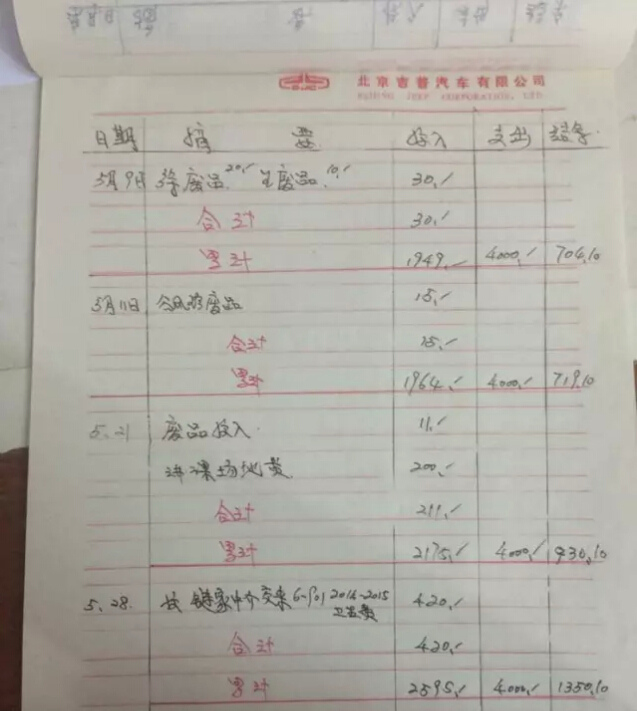

“你来看看,这是我们的账单,徐淑荣卖的每一笔废品钱都记在这个本子上了。”支部书记王培荣拿着一个自制的横格本,第一页写着:“2015年卫生费、维修费现金收支明细”翻了起来。

王培荣的这个小账本不简单,里面记载着从今年年初到现在居民交的每笔钱的来路和去向,但其中最多的还是卖废品的收入。这些废品一个月大概要卖3次,东西少点卖几块钱,多一点就能卖30多块,上面记载的今年最多的一次卖废品钱是:3月30日徐淑荣和许兰芝卖废品,两车共计30元。

说起楼里卖废品钱款,徐淑荣感慨颇多:“自从1989年搬来后,我每天遛狗都会捡一些小广告、饮料瓶来卖。但从2007年32号楼楼委会成立以后,这些卖废品的钱又有了新的用途……最开始我自己捡废品,把卖废品的钱用来维修一些楼内的公共设施,比如换灯泡、买清洁用品等,很多居民知道了这些用途后,也纷纷把自家的废品集中放在一层楼委会门口,等我攒够了一波就卖掉。帮着缓解楼里支出的一些费用。”

自从徐淑荣卖废品贴补32号楼维修公共设施费用支出后,居民们清理小广告用的铲子、刷墙的白灰、扫雪的扫帚、楼里的灯泡,都是从这笔钱里来的。“一年下来大家帮着捡也好,楼里居民给的也好,这些废品能卖200多元。”王培荣说。

废品是大家共同积攒的,卖废品的钱就要用在居民需要的地方,32号楼的做法不仅解决了楼内日常开支问题,更使大家建立了友善和信任,让人与人之间的感情变得更加和谐。

“月末清洁日”让楼内外干净整洁

走进星二区32号楼,楼内外没有垃圾纸屑、没有枯枝烂叶、没有堆料废物、没有随处张贴的小广告,更没有随地的宠物粪便……这在如今的居民楼中是很难能可贵的。干净、清爽的环境,居民悠闲自得的纳凉闲谈,这是32号楼与众不同的标志。

说起整洁的生活环境,不得不提居民自发组织的一场“环境保卫战”——月末清洁日。

1990年,家委会的工作人员李玉兰、胡文淑、田淑贤等人带头,原北京吉普的职工们一起,开始了月末清洁行动。每月最后一天的早上九点,几十位居民拿着扫帚、垃圾捡拾器走出家门,在楼周围的便道上、马路上、垃圾桶旁、花园中做清洁,风雨无阻,这一干就是25年,成为了全楼居民的约定俗成的习惯。

除了月末搞清洁,遇到突发的情况,大家更是团结一心,“就比如下大雪的时候,只要一下雪,楼外就一定有人在扫雪,下雪就是命令”,王培荣回忆起来。2013年3月,北京天降大雪,那天一大早,十多位居民拿着扫帚、铁锹就出门了,清扫楼前及周边道路的积雪。当时,李素静老人已经年近80了,也拿着工具加入了扫雪的队伍,“只要我能动,我就一定来参加楼里的活动”,她总是笑着对别人说。别看老人岁数大,但每次月末清洁日总是最早到达的。

不论是在社区里步行遛弯、还是骑自行车路过、又或是开汽车的司机,大家都爱从干净的32号楼门前道路上过,并说:“这是条路爱心路!32号楼居民扫走了路上的垃圾和狗便,扫走了积雪和寒冰,留下的是温暖的爱心,走在这条路上即舒心又温暖!”

古语有云:国有国法,家有家规,无规矩不成方圆,25年如一日,32号楼的“月末清洁日”,一传十十传百,一代一代的传承下去,干净的不仅是环境,更是人的内心。

“明天重阳节,老地方包饺子!”

九月初八徐淑荣刚从方庄消防中队拉着一大盆和好的面赶回32号楼,看见楼下的邻居有说有笑的聊着天,徐淑荣便提醒道:“明天重阳饺子宴,老地方包饺子!”

她所说的老地方,就是32号楼楼下的活动室,活动室面积不大,40余平方米,每年重阳节,楼里的居民和志愿者都会给75岁以上的老人包饺子。饺子宴已经伴随着32号楼的居民走过了9个年头了。

2006年,32号楼的楼委会还没有成立,社区“两委”考虑到老年人越来越多,越来越需要关心和照顾,就与楼里的几位居民商量,在重阳节那天组织志愿者为老人包饺子,让他们吃上热气腾腾的饺子。

“那年的活动办得特别好,不管是吃的人还是包饺子的人,大家的脸上都笑开了花”,徐淑荣回忆到,于是,从那时起,楼里就把这项活动作为一个传统和特色坚持了下去,到今年已经坚持了9年了,买料、和面、擀皮、包馅、下水煮……对于32号楼的居民来说真是再熟练不过的了。“我们楼里规定,由75岁以下的老人为75岁以上的老人包饺子,行动不便的老人要煮好了挨家挨户送到家里。当时75岁以上的老人也就10来位。”徐淑荣说,每到重阳节的前一天,社区居委会的工作人员就用红字打印请柬,由各楼门长发送给75岁以上的老人。而志愿服务的居民在楼委会的组织下买好了韭菜、茴香、肉馅、鸡蛋等食材,再分到各家各户,有的居民摘菜、有的打鸡蛋,还有的和面……都忙的不亦乐乎。等到重阳节当天,大家把整理好的食材带到楼委会的活动室一起包饺子。

大家都把这件事称为“小老人”为“老老人”包饺子。徐淑荣有一个本子,分别记录着楼里75岁以上的吃饺子的老人和75岁以下包饺子的老人。9年过去了,75岁以上的老人越来越多,从原来的十多位增加到了七、八十位老人。有的居民从原来的包饺子变成了吃饺子的人,有的居民虽然搬走了但在这一天依然会回来和老邻居们团聚。每年重阳节,楼里的百十来位居民聚在一起包饺子、吃饺子、唠家常,别提多热闹了。“去年重阳节,我们一共包了8000余个饺子。有的送到了老人家里,老人们别提多高兴了”王培荣说。

“老吾老,以及人之老”,尊老爱老是中华民族的优良传统,32号楼居民们用代表着团团圆圆的饺子,为老人们过重阳节,用热热闹闹的饺子宴把大家团聚在一起,这种方式不仅传承了民族的传统美德,更拉近了全楼百姓间的距离,让“远亲不如近邻”的谚语绽放出新时代的光芒。

|